LARRY CLARK « TULSA, 1963-1971 »

Puissance

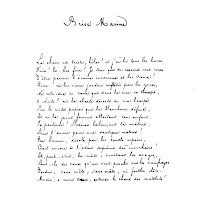

« J'ai commencé à me shooter aux amphétamines à 16 ans. Je me suis shooté tous les jours, pendant trois ans, avec des copains, puis j'ai quitté la ville mais je suis revenu. Une fois que l'aiguille est rentrée, elle ne ressort plus. " Larry Clark, Tulsa, 1971

Chaleur

Larry

Larry Clark.

Larry Clark, 19 ans.

Larry Clark, 19 ans, né à Tulsa, Oklahoma en 1943.

Larry Clark, 19 ans, né à Tulsa, Oklahoma en 1943, se drogue avec ses amis.

Larry Clark, 19 ans, né à Tulsa, Oklahoma en 1943, se drogue avec ses amis et commence à faire de la photographie.

Larry Clark, 19 ans, né à Tulsa, Oklahoma en 1943, se drogue avec ses amis et commence à faire de la photographie ; des photographies sans concession sur une génération américaine au crépuscule, perdue entre la drogue, le sexe et la violence.

Elle en a besoin.

Excitation intellectuelle

Larry

Larry

Larry Clark.Larry Clark, 28 ans.Larry Clark, 28 ans, vit et travaille à New-York.Larry Clark, 28 ans, vit et travaille à New-York, publie sa première monographie en 1971 sous le titre de Tulsa.Larry Clark, 28 ans, vit et travaille à New-York, publie sa première monographie en 1971 sous le titre de Tulsa.; journal intimiste, profond, il fera l’effet d’un acte terroriste dans les milieux artistiques, scandalisés ou fascinés devant les déboires sulfureux et provocant des enfants secrets de l’Amérique.Mais elle en veut encore.Hypertension artérielle

Larry

Larry Clark.

Larry Clark, 40 ans.

Larry Clark, 40 ans, est photographe américain.

Larry Clark, 40 ans, est photographe américain, il vient d’achever son second chef d’œuvre, «Teenage Lust. »

Larry Clark, 40 ans, est photographe américain, il vient d’achever son second chef d’œuvre, «Teenage Lust » ; sur les bases artistiques encore fumantes de Tulsa, il y expose avec une froideur empathique des centaines de clichés dépeignant la sexualité des adolescents de la nation Yankee.

Elle reste en manque.

Stimulations nerveuses

Larry

Larry Clark.

Larry Clark, toujours.

Larry Clark, toujours, fait référence

Larry Clark, toujours, fait référence, et installe le long du chemin sa vision d’un monde.

Larry Clark, toujours, fait référence, installe le long du chemin sa vision d’un monde ; semant dans les champs artistiques des graines terriblement fertiles, influençant notamment les photographes d’une autre Amérique comme Nan Goldin (

The Ballad of Sexual Dependency), ou plus récemment Terry Richardson.

Est-ce suffisant ?

Hyperactivité sexuelle

Larry

Larry Clark.

Larry Clark, 52 ans.

Larry Clark, 52 ans, devient réalisateur.

Larry Clark, 52 ans, devient réalisateur, et

Kids est une ultime conscience visuelle et esthétique des secrets de l’adolescence.

Larry Clark, 52 ans, devient réalisateur, et

Kids est une ultime conscience visuelle et esthétique des secrets de l’adolescence ; faisant sensation à Cannes et à Sundance, censuré aux USA, il met en volume toute l’œuvre de Clark, léche les origines de Tulsa, et vous envoie une claque en pleine gueule.

L’envie est toujours la, elle frappe encore et toujours.